在科技飞速发展的今天,半导体芯片的制造工艺不断向更精细的方向迈进。近日,据国际光电工程学会(SPIE)报道,中国科学院(CAS)的研究人员成功研发出一种突破性的固态深紫外(DUV)激光器,能发射193 nm的相干光,为半导体曝光技术带来了革命性的变革。

固态深紫外激光器简介

固态深紫外激光器是一种新型激光设备,它通过使用晶体和光学器件代替传统的气体混合物来产生特定波长的紫外光。这种技术的最大亮点在于其能够发射出193 nm波长的深紫外光,这正是当前半导体光刻技术中不可或缺的关键波长。相比传统使用的氩氟准分子气体激光器,该固态激光器不仅减少了对有毒气体的依赖,而且具有更高的稳定性和效率。

技术原理与创新点

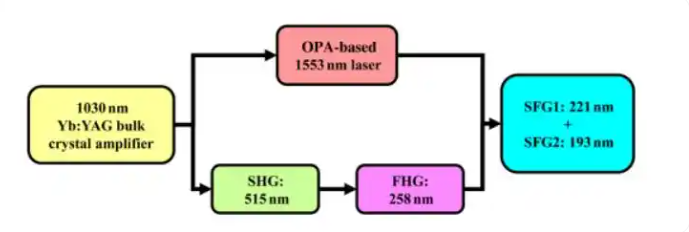

研究人员提出了一种紧凑型固态纳秒脉冲激光系统,能够在6 kHz的重复频率下产生193 nm相干光。首先,自制Yb:YAG晶体放大器将1030 nm激光分为两部分处理:一部分经过四次谐波产生258 nm激光;另一部分则用于泵浦一个光学参量放大器,生成1553 nm激光。随后,这两个不同波长的光束在级联LiB3O5晶体中进行频率混合,最终产生平均功率为70 mW、线宽小于880兆赫的193 nm激光。

值得一提的是,这是首次从固态激光中产生携带轨道角动量的涡旋光束。这种特性对于种子混合ArF准分子激光器极为重要,并在晶圆加工和缺陷检测方面展现出巨大潜力。

应用前景与影响

这项新技术如果得以规模化应用,可以用来制造先进的光刻工具,利用更加高效的工艺机制生产高性能半导体芯片。目前,许多电子设备如手机、电脑等所使用的先进半导体芯片严重依赖于193 nm波长的光刻技术。然而,传统的气体激光器虽然可靠且广泛应用,但其复杂性和高成本限制了进一步的发展。相比之下,新的固态激光器无需使用气体,仅依靠晶体和光学元件即可工作,大大简化了操作流程并降低了维护成本。

此外,固态深紫外激光器还能提供更小的波长,从而实现更精细、更精确的图案蚀刻,这对于提升半导体芯片性能至关重要。随着这一技术的成熟,预计ASML、佳能和尼康等公司未来可能会考虑采用类似的全固态解决方案以优化其半导体光刻机的设计。

中国科学院此次取得的重大科研成果标志着固态深紫外激光技术进入了一个全新的发展阶段。通过减少对危险气体的依赖,提高系统的稳定性和效率,这项技术有望推动整个半导体行业向前迈出一大步。未来,随着更多研究的深入和技术的进步,我们有理由相信固态深紫外激光器将在更多的领域发挥重要作用,助力人类社会向着更高层次的信息技术发展迈进。